Téléphonie IP : comprendre, déployer et sécuriser les communications d’entreprise

Un guide clair et opérationnel pour maîtriser la téléphonie IP en entreprise : VoIP vs ToIP, codecs, SIP/RTP-SRTP, QoS, IPBX (sur site, cloud, hybride), sécurité et migration.

Vous cherchez surtout à mettre à niveau la téléphonie de votre entreprise ? Découvrez notre offre de téléphonie d’entreprise.

Qu'est-ce que la téléphonie IP ?

La téléphonie IP : principe et évolution

La téléphonie IP repose sur un principe simple : utiliser un réseau de données, comme Internet ou un réseau local (LAN), pour transporter la voix mais aussi d’autres formes de communication : texte, image, vidéo ou partage de documents. Elle permet ainsi de passer des appels à travers la même infrastructure que celle utilisée pour les e-mails ou la navigation web.

Historiquement, les téléphones s’appuyaient sur le Réseau Téléphonique Commuté (RTC), où chaque appel reposait sur un circuit physique dédié reliant deux correspondants. Ce modèle, fiable mais rigide, immobilisait une ligne entière pendant la durée de la conversation.

La téléphonie IP, quant à elle, n’utilise plus de circuits fixes : elle convertit la voix en données numériques, les découpe en paquets et les fait circuler sur le réseau comme n’importe quelle autre information. Ces paquets sont ensuite réassemblés à la réception pour restituer la conversation. Ce principe, appelé commutation de paquets, simplifie le transport, réduit les coûts et ouvre la voie à de nouveaux usages collaboratifs.

Cette évolution marque une convergence entre la voix et les données au sein d’une même infrastructure, plus simple à administrer et plus flexible. Grâce au CTI (Couplage Téléphonie–Informatique), le poste téléphonique devient un outil de communication unifié : appels, visioconférence, messagerie instantanée et présence en temps réel coexistent dans un même environnement numérique.

Enfin, la fermeture progressive du RTC annoncée en France d’ici 2030 rend cette transition incontournable : les lignes analogiques et RNIS laissent définitivement place aux solutions IP, désormais au cœur des communications professionnelles modernes.

VoIP et ToIP : deux niveaux complémentaires

La téléphonie IP se décline en deux périmètres complémentaires. La distinction entre ToIP et VoIP, bien que technique, aide à mieux comprendre les offres du marché et les besoins des entreprises.

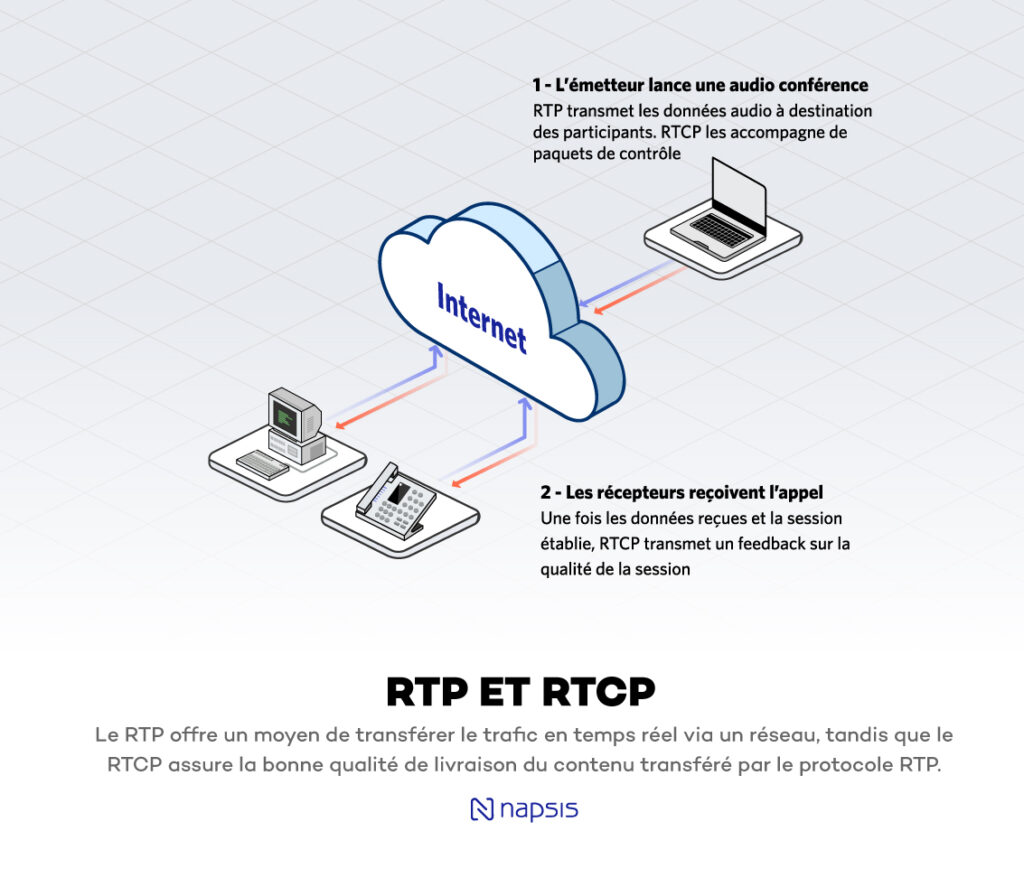

La VoIP (Voice over IP) désigne la technologie qui assure le transport de la voix sur IP. Elle couvre la numérisation du signal vocal, la compression via codecs (G.711, G.729, Opus), le transport en temps réel via RTP/RTCP et les mécanismes de qualité de service (latence, gigue, pertes de paquets). Un système VoIP peut fonctionner de manière autonome : deux ordinateurs équipés de micros et de logiciels compatibles peuvent établir une communication directe sans infrastructure centralisée.

La ToIP (Telephony over IP) étend la logique au téléphonique complet d’entreprise. Elle s’appuie sur la VoIP pour transporter la voix, mais y ajoute toute l’intelligence d’un standard professionnel : un IPBX pour la gestion des appels, des plans de numérotation, des services avancés (messagerie vocale, files d’attente, SVI, ACD), des trunks SIP vers les opérateurs, et des intégrations métier avec les outils de l’entreprise (CRM, ERP, supervision). C’est ce socle qui permet ensuite de bâtir un centre de contact d’entreprise : accueil scénarisé, orientation intelligente et supervision en temps réel des flux entrants.

Concrètement, lors d’un appel client, la VoIP transporte la voix de l’émetteur au système téléphonique, tandis que la ToIP décide de son traitement : orientation vers un service, mise en file d’attente, transfert ou messagerie vocale. La VoIP garantit la qualité sonore; la ToIP orchestre l’ensemble du parcours d’appel.

Les fondements techniques de la téléphonie IP

Architecture réseau et protocoles de base

Le réseau IP : socle de la téléphonie moderne

Un réseau IP est un ensemble d’équipements (ordinateurs, téléphones, routeurs…) capables de communiquer grâce à un langage commun : la suite de protocoles TCP/IP. Cette normalisation mondiale permet à du matériel de marques différentes de fonctionner ensemble.

Dans ce modèle, IP (Internet Protocol) gère l’adressage et le routage des paquets : chaque appareil possède une adresse IP unique qui permet de lui envoyer ou de recevoir des informations. Deux principaux protocoles de transport assurent cette communication :

- TCP (Transmission Control Protocol), qui privilégie la fiabilité. Il vérifie que chaque paquet est bien reçu et dans le bon ordre.

- UDP (User Datagram Protocol), plus léger, ne vérifie rien mais permet un transfert rapide.

Or, pour la voix, la rapidité prime sur la perfection : un mot légèrement coupé passe inaperçu, alors qu’un délai de 200 millisecondes devient gênant. C’est pourquoi la VoIP (Voice over IP) utilise systématiquement UDP : il réduit la latence et garantit une conversation fluide.

Dans une entreprise, la voix circule sur la même infrastructure réseau que les autres services numériques : ordinateurs, imprimantes, outils métiers… Cette cohabitation pose un défi : comment éviter que le trafic des emails ou du web ne dégrade la qualité des appels ? La réponse se trouve dans la segmentation du réseau grâce aux VLAN (Virtual LAN). Un VLAN permet d’isoler logiquement le trafic voix du trafic données, même si les équipements partagent les mêmes câbles et commutateurs. De ce fait, le trafic vocal devient prioritaire sur les flux moins sensibles au délai.

Ainsi, le réseau IP n’est pas seulement un support : c’est la fondation sur laquelle repose toute la téléphonie moderne.

Le protocole SIP : établir et contrôler les sessions

Dans un système de téléphonie sur IP, plusieurs composants doivent se comprendre : téléphones, serveurs, passerelles, opérateurs. Pour qu’ils parlent tous le même langage, un protocole de signalisation est nécessaire : c’est le rôle de SIP (Session Initiation Protocol).

Défini par la RFC 3261, SIP est devenu le standard pour établir, modifier et terminer des sessions de communication audio/vidéo sur IP. Son travail n’est pas de transporter la voix : il gère la session (qui appelle qui, comment on se connecte, quand on coupe). SIP a supplanté les anciens protocoles de signalisation comme H.323.

On peut comparer SIP à un chef d’orchestre : il enregistre les terminaux (téléphones, softphones, passerelles), coordonne les appels et s’interface avec l’IPBX et les trunks SIP pour acheminer chaque appel vers le bon destinataire. Sans lui, impossible de savoir quel poste est joignable ni comment router un appel.

Comment se déroule un appel SIP ?

- INVITE : l’appelant (A) envoie une invitation à l’appelé (B) pour démarrer la session.

- 100 TRYING : le serveur confirme qu’il traite la demande.

- 180 RINGING : le téléphone de B sonne.

- 200 OK : B décroche et accepte la communication.

- ACK : A confirme la réception et l’appel est établi.

Une fois la session établie, SIP se met en retrait : le flux audio circule de manière directe entre les interlocuteurs (RTP), ce qui réduit la latence et améliore la qualité de conversation.

RTP et SRTP : transporter la voix

Une fois la session de communication établie par SIP, le son circule via le protocole RTP (Real-time Transport Protocol), conçu pour transporter des flux audio ou vidéo en temps réel. Il repose sur UDP, un protocole sans accusé de réception, choisi non par simplicité mais par nécessité de rapidité : dans une conversation, un paquet perdu vaut mieux qu’un paquet en retard. Une retransmission créerait une latence audible, alors qu’une micro-coupure passe inaperçue.

RTP ajoute à UDP plusieurs mécanismes essentiels :

- La numérotation séquentielle des paquets, pour détecter les pertes ou réorganiser un flux reçu dans le désordre.

- L'horodatage, qui permet au récepteur de reconstituer le rythme original du signal audio.

- L'identification du codec, afin que chaque extrémité sache comment décoder la voix.

À côté de RTP, son complément RTCP (RTP Control Protocol) joue un rôle de supervision. Il envoie régulièrement des rapports sur la qualité de la transmission, pertes de paquets, gigue, délai aller-retour, afin d’aider les équipements à ajuster dynamiquement la qualité audio ou à alerter en cas de dégradation réseau.

Enfin, pour protéger ces flux, SRTP (Secure RTP) ajoute une couche de chiffrement et d’authentification : les conversations restent confidentielles, même sur des réseaux partagés ou publics.

La numérisation et la compression de la voix

Du son à la donnée numérique

Quand nous parlons, notre voix est un son continu, qu’on appelle un signal analogique. Pour l’envoyer sur Internet, il faut le transformer en données numériques. C’est le principe de la VoIP.

Cette transformation se fait en trois étapes simples :

- L’échantillonnage : on prend de petites "photos" du son à intervalles réguliers, un peu comme une vidéo composée d’images.

- La quantification : on attribue à chaque "photo" une valeur numérique qui représente sa hauteur.

- Le codage : ces valeurs sont ensuite converties en données pour pouvoir circuler sur le réseau.

Ce processus permet de transformer la parole en un flux de données. Sans compression, il faut environ 64 kbit/s pour une seule conversation.

Les codecs VoIP : réduire la taille sans perdre la clarté

Un codec (pour codeur-décodeur) compresse la voix pour qu’elle prenne moins de place sur le réseau, puis la décompresse à la réception. L’objectif est de trouver le bon équilibre entre qualité du son et faible consommation de bande passante.

Par exemple :

- G.711 : la voix n’est pas compressée, donc le son est très clair. Idéal quand on a une bonne connexion.

- G.729 : la voix est compressée, ce qui réduit fortement la bande passante utilisée. Le son est un peu moins riche, mais reste très compréhensible.

- G.722 : la "voix HD". Les aigus sont mieux restitués, ce qui donne une impression plus naturelle.

- Opus : un codec moderne capable de s’adapter automatiquement à la qualité du réseau. C’est celui qu’utilisent la plupart des outils de visioconférence.

La qualité des appels : ce qui influence l’écoute

Les principaux problèmes rencontrés

Trois choses peuvent perturber une conversation téléphonique sur Internet :

- La latence : c’est le petit décalage entre le moment où l’on parle et celui où l’autre entend. En dessous de 150 ms, la conversation reste fluide.

- La gigue : ce sont les variations de délai entre les paquets de données. Si le rythme devient irrégulier, la voix peut "trembler".

- La perte de paquets : quand le réseau est saturé, certaines données disparaissent. Si c’est rare, on ne l’entend pas. Si c’est fréquent, le son devient haché.

Pour les solutions hébergées dans le cloud, la qualité de la connexion Internet est donc essentielle.

Donner la priorité à la voix : la QoS

Sur un réseau, la voix doit passer avant les autres données (comme les téléchargements). C’est le rôle de la QoS (Quality of Service).

Les équipements réseau peuvent reconnaître les paquets de voix et les traiter en priorité, grâce à un petit code appelé DSCP. Sur les réseaux d’entreprise, on peut aussi isoler la voix dans un VLAN dédié et lui réserver une partie de la bande passante pour garantir une qualité constante, même quand le reste du réseau est chargé.

Éléments d'infrastructure et composants fonctionnels

L’IPBX : le cerveau du système téléphonique

Rôle et fonctionnement

L’IPBX (Internet Protocol Private Branch Exchange) est le cœur du système de téléphonie IP. Il gère les appels, les utilisateurs et les services associés. C’est l’évolution moderne du PABX traditionnel, adaptée au monde de l’Internet.

L’IPBX fait bien plus que transporter la voix. Il offre toutes les fonctions dont une entreprise a besoin : gestion des postes, transfert d’appel, messagerie vocale, standard automatique, pont de conférence téléphonique, supervision, statistiques, et intégration avec les outils de travail.

En résumé, sans IPBX, on pourrait passer des appels VoIP simples, mais on ne bénéficierait pas d’une vraie téléphonie d’entreprise.

Architectures ToIP : sur site, cloud ou hybride

L’IPBX sur site (on-premise) est installé dans les locaux de l’entreprise. Il offre un contrôle total sur les données et reste fonctionnel pour les appels internes même sans Internet. En revanche, il demande un investissement matériel et des compétences techniques pour la maintenance.

Le modèle cloud (aussi appelé Centrex IP ou téléphonie Teams) héberge l’IPBX chez un fournisseur. L’entreprise paie des licences utilisateurs et accède à son service via Internet. Cette solution supprime la maintenance et facilite l’ajout d’utilisateurs, mais dépend entièrement de la connexion Internet.

Le modèle cloud est idéal pour les TPE/PME ou les structures réparties sur plusieurs sites, qui recherchent simplicité et souplesse. En cas de coupure Internet, la téléphonie est interrompue : il faut donc prévoir une redondance de connexion.

Les architectures hybrides combinent les deux approches. L’IPBX local gère les appels internes, tandis qu’un système cloud prend le relais pour les utilisateurs distants ou en cas de panne. C’est une solution souple et résiliente, mais plus complexe à administrer.

Les terminaux téléphoniques

Téléphones IP (hardphones)

Les téléphones IP physiques sont les plus courants dans les entreprises. Reliés directement au réseau, ils utilisent le protocole SIP pour communiquer avec l’IPBX.

- Modèles simples : petits écrans, 2 à 4 lignes SIP, parfaits pour les postes occasionnels ou les ateliers.

- Modèles de bureau : écran couleur, 6 à 12 lignes, touches programmables, fonctions de transfert et de conférence. Ce sont les plus utilisés au quotidien.

- Postes avancés : grands écrans tactiles, modules d’extension et parfois caméra pour la visioconférence. Ils conviennent aux managers ou aux standardistes.

- Téléphones DECT : terminaux sans fil pour la mobilité. Plusieurs bornes peuvent couvrir un grand bâtiment, permettant de se déplacer sans couper la communication. Très utilisés dans les entrepôts, les hôpitaux ou l’hôtellerie.

Softphones et clients logiciels

Le softphone est une application installée sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Celui-ci transforme un terminal en téléphone grâce au micro et au haut-parleur intégrés, ou à un casque Bluetooth.

Les avantages sont nombreux : convergence fixe-mobile, pas besoin de matériel dédié, accès depuis n’importe où, intégration directe avec l’email ou le CRM. C’est la solution idéale pour le télétravail.

Toutefois, la qualité du son dépend de la performance de l’appareil utilisé. Si l’ordinateur rame ou si le réseau est instable, la voix peut être altérée. Pour cette raison, les utilisateurs avec beaucoup d’appels préfèrent souvent un téléphone physique.

L'idéal est de combiner les deux : hardphones au bureau et softphones pour la mobilité. Pour les collaborateurs en déplacement ou les équipes terrain, cette logique s'intègre dans une flotte mobile d'entreprise pilotée et sécurisée, avec des forfaits mobiles professionnels pensés pour les usages réels. La gouvernance de ces terminaux repose sur un Mobile Device Management (MDM) qui centralise la configuration des softphones, applique les politiques de sécurité et garantit la conformité des appareils accédant à votre infrastructure de téléphonie IP.

Passerelles et adaptateurs

Les passerelles analogiques (ATA) servent à connecter d’anciens équipements (fax, interphones, alarmes) à un système IP. Elles convertissent les signaux analogiques en VoIP.

Les modèles FXO/FXS gèrent plusieurs lignes : FXO relie les lignes analogiques d’un opérateur à un IPBX, tandis que FXS permet de brancher des téléphones analogiques sur un réseau IP.

Le fax over IP (FoIP) suit le même principe. Il utilise un protocole spécifique (T.38) pour transmettre les fax de façon fiable sur Internet.

Sécurité : protéger les communications

Les risques spécifiques à la téléphonie IP

La téléphonie IP combine les avantages du réseau et ses risques. Reliée à Internet, elle s’expose aux mêmes menaces qu’un système informatique classique : écoutes, intrusions ou saturations. Ces attaques peuvent viser la transmission de la voix (VoIP) ou le service lui-même (ToIP).

L'écoute clandestine : si les échanges audio ne sont pas chiffrés, un pirate présent sur le réseau peut intercepter les conversations. Sans protection SRTP, tout appel transitant sur un Wi-Fi public ou une connexion partagée reste vulnérable.

Le déni de service téléphonique (TDoS) : une attaque qui inonde l’IPBX ou les trunks SIP de requêtes jusqu’à le bloquer. Résultat : plus d’appels entrants ou sortants.

La fraude téléphonique : un compte SIP mal protégé peut être détourné pour passer des appels surtaxés, parfois à l’étranger, avec des coûts élevés en quelques heures. Des mots de passe faibles ou partagés exposent particulièrement les systèmes.

L'usurpation d’identité (caller ID spoofing) : un fraudeur peut modifier le numéro affiché pour se faire passer pour un interlocuteur de confiance. C’est une faille structurelle du protocole SIP.

Comment sécuriser sa téléphonie IP

La sécurité de la téléphonie implique plusieurs actions. Parmi celles-ci citons :

- Le chiffrement est la première barrière. Le protocole TLS protège la signalisation (messages d’appel), tandis que SRTP chiffre le son lui-même. Ensemble, ils empêchent toute interception.

- Des accès sécurisés par authentification forte. Chaque poste ou compte SIP doit avoir un mot de passe unique et complexe. L’utilisation de certificats (mTLS) renforce encore la sécurité.

- Le Session Border Controller (SBC) agit comme un firewall spécialisé pour la voix. Il filtre les flux, dissimule la topologie du réseau et limite les connexions suspectes.

- Isoler la téléphonie du reste du réseau. En la plaçant dans un VLAN dédié et en appliquant des règles strictes de filtrage, on empêche qu’un poste informatique compromis n’affecte la téléphonie.

- Surveiller et alerter en continu. Un pic d’appels ou des tentatives de connexion multiples peuvent révéler une attaque. Des outils de supervision spécialisés analysent les flux en temps réel et génèrent des alertes.

Migrer vers la téléphonie IP : méthode et bonnes pratiques

Phase d’analyse et d’audit

Cartographier l’existant

Une migration réussie commence par un diagnostic complet. Il faut recenser l’ensemble du système téléphonique : lignes actuelles, numéros, sites, postes, et usages réels. Plus précisément :

- Le système actuel : le type de lignes (analogiques, RNIS, SIP), le nombre de canaux, les numéros à conserver.

- Les équipements : les téléphones, l'existence de faxs, d'alarmes, de TPE ou de tout autre périphérique connecté.

- Les usages : le volume d’appels, les pics horaires, les sites les plus actifs ; ces données permettent de calibrer la future solution.

- Les fonctionnalités critiques : le standard automatique, les groupes d’appels, les files d’attente, l'intégration avec le CRM, etc.

- Le Réseau et Internet : la qualité de la connexion, les équipements réseau (switchs, routeurs, VLAN), le débit et la redondance.

Dimensionnement et prérequis

Chaque appel consomme de la bande passante. Par exemple, un appel en G.711 requiert environ 87 kbit/s, et un appel en G.729 autour de 30 kbit/s. Il faut multiplier par le nombre d’appels simultanés et ajouter une marge pour la signalisation.

Par exemple, une PME de 50 personnes avec 10 appels simultanés doit réserver au moins 1 Mbit/s pour la voix, dans les deux sens.

Le réseau local doit être compatible. Les switchs doivent gérer les VLAN et la QoS, le câblage doit être en Cat5e ou Cat6, et le PoE permet d’alimenter les téléphones sans adaptateur secteur.

La connexion Internet est un maillon clé. Les accès FTTO ou FTTH Pro offrent les meilleures garanties. De façon globale, il est nécessaire d'utiliser un lien fibre professionnel.

Choisir son mode de déploiement

On-premise, cloud ou hybride

Le modèle sur site convient aux structures disposant d’une équipe IT et de besoins spécifiques en sécurité ou intégration. L’investissement initial est plus important, mais il est durable.

Le modèle cloud s’adresse aux PME recherchant flexibilité et simplicité. L’ajout d’utilisateurs est instantané, mais la dépendance à Internet exige une double liaison pour garantir la continuité.

Le modèle hybride combine les deux : un IPBX local pour les appels internes et un cloud pour la résilience.

Méthodes de migration

Déploiement progressif : mise en place par service ou par site, permettant d’ajuster le paramétrage au fur et à mesure.

Basculement global : tout le système change en une seule fois, souvent un week-end. Il nécessite des tests complets et une équipe prête à intervenir immédiatement.

Les erreurs à éviter

- Sous-estimer la bande passante : toujours garder une marge de sécurité d’au moins 50 %.

- Négliger l’audit réseau : un switch obsolète ou un câble défectueux peut dégrader la qualité vocale.

- Oublier les périphériques : fax, alarmes, TPE, ascenseurs ; ils doivent être testés avant la bascule.

- Sous-dimensionner le support : prévoir une équipe complète disponible le jour J pour corriger tout imprévu.

- Changer trop de choses à la fois : il vaut mieux séparer migration téléphonie, déménagement et changement d’opérateur Internet.

Chaque migration Napsis suit une feuille de route claire : audit, maquette, pilote, déploiement et accompagnement post-bascule. Cette méthode éprouvée garantit une transition fluide vers la téléphonie IP tout en sécurisant la continuité d’activité.

FAQ sur la Téléphonie IP

La VoIP et la ToIP, est-ce la même chose ?

Pas tout à fait. La VoIP décrit simplement le transport de la voix sur un réseau IP. La ToIP va plus loin : elle englobe tout l’écosystème téléphonique d’entreprise comme l'IPBX, les postes, l'opérateur et les services associés. Chez Napsis, nous parlons de ToIP lorsqu’on conçoit une architecture complète alignant la technique et les usages métiers.

Quelle bande passante faut-il prévoir par appel ?

Le besoin dépend du codec utilisé et du nombre d’appels simultanés. En G.711, comptez environ 87 kbit/s par appel ; en G.729, 31 kbit/s. Il faut ajouter une marge de 20 à 30 % pour la signalisation et les pics d’activité.

Puis-je conserver mes numéros actuels ?

Oui, grâce à la portabilité. Vos numéros (SDA, géographiques, spéciaux) peuvent être transférés vers les trunks SIP. Chez Napsis nous gèrons pour vous la coordination avec l’opérateur télécom afin d’éviter toute coupure de service pendant la bascule.

Que se passe-t-il si la connexion Internet tombe ?

La continuité de service est prévue. Nous mettons en place une redondance d’accès : fibre en lien principal et lien de secours 4G/5G par exemple. En cas d’incident, les appels se redirigent automatiquement via le lien de secours.

Faut-il choisir un IPBX sur site ou une solution cloud ?

Les deux approches ont leurs forces. Un IPBX sur site offre un contrôle total, une personnalisation fine et un fonctionnement local même sans Internet. Le cloud apporte la simplicité, la souplesse et la mise à jour continue. Chez Napsis, nous orientons le choix selon la criticité métier, la réglementation et les ressources internes ; le tout peut s’appuyer sur un cloud souverain.

Softphone ou téléphone IP physique : que choisir ?

Les deux se complètent. Le softphone, installé sur PC ou smartphone, est parfait pour la mobilité et le télétravail. Le téléphone IP physique reste plus fiable pour les usages intensifs (standard, support, direction). Nos déploiements combinent souvent les deux selon les usages en cours dans l'entreprise.

Comment garantir une bonne qualité audio ?

La clé, c’est la priorité réseau. On isole la voix dans un VLAN dédié et on marque les paquets avec DSCP EF (46) et 802.1p. Sur les interconnexions multi-sites, nous utilisons une VPN pour entreprise pour stabiliser latence et gigue.

Comment sécuriser la téléphonie IP ?

La sécurité commence par le chiffrement. Activez SIP-TLS pour la signalisation et SRTP pour la voix. Ajoutez des mots de passe forts, un SBC en frontière et une supervision active. Ces paramètres sont systématiquement configurés par Napsis sur chaque installation.

Les fax, alarmes ou TPE fonctionnent-ils encore ?

Oui, à condition d’utiliser les bons profils. Les passerelles et adaptateurs (FXS/FXO) assurent la compatibilité, et les protocoles T.38 ou G.711 pass-through garantissent la transmission. Nous réalisons systématiquement des tests de bout-en-bout avant la migration.

Peut-on intégrer la téléphonie au CRM et aux outils métier ?

Oui, facilement. Les IPBX et solutions cloud exposent des connecteurs CTI, API ou webhooks pour déclencher des appels, faire du click-to-call et enregistrer l’historique. Chez Napsis, nous intégrons régulièrement ces fonctions dans les CRM clients pour améliorer la réactivité commerciale.

Quelle couverture attendre d’un DECT IP ?

Tout dépend du site. En intérieur, comptez environ 50 m par borne ; jusqu’à 300 m en extérieur dégagé, avec handover (changement de cellule) entre bornes.